Ziele und Grundsätze

„4K-Modell“ für Lernende des 21. Jahrhunderts

Die Digitalisierung bringt seit zwei Jahrzehnten drastische Veränderungen mit sich, die alle Lebensbereiche und Altersstufen durchdringt. Medienkompetenz ist für fast alle Menschen zur Grundvoraussetzung für eine individuelle Lebensgestaltung und eine selbstbestimmte Teilhabe an einer durch technische Kommunikation geprägten Gesellschaft, Alltags- und Berufswelt geworden.

Damit verändert sich auch der Bildungsauftrag der Schule dahingehend, dass sie Medienkompetenz verpflichtend als Schlüsselkompetenz, wie die Kulturtechniken Lesen, Schreiben oder Rechnen, und als wesentlichen Bestandteil der Allgemeinbildung eines mündigen Bürgers unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert an ihre Schülerinnen und Schüler zum Erhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vermittelt.[1] Für den Erwerb von Wissen und Bildung wie auch soziale Teilhabe sind Medien insbesondere im Sinne eines lebenslanges Lernens heute unverzichtbar. Besondere Bedeutung kommt dabei den vier unter als „4K-Modell“ bekannten zentralen Kompetenzen für Lernende des 21. Jahrhunderts zu: Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation.

Das 4K-Modell[2]

Medienbildung im Kontext des Bildungsauftrags von Schule

Angesichts des Bildungsauftrags von Schule, Kinder und Jugendliche auf die Herausforderungen der Zukunft für unsere Gesellschaft durch den Aufbau von Wissen und Kompetenzen vorzubereiten, stellt die Digitalisierung hohe Ansprüche an die Heranwachsenden. Neben einem Grundverständnis für den Aufbau von IT-Technologien und künstlicher Intelligenz müssen die Lernenden befähigt werden, im Internet und insbesondere in sozialen Netzwerken, wo eine zunehmende Anonymisierung, Verrohung und Radikalisierung unserer Gesellschaft zu beobachten ist, verantwortungsvoll, sozial und ethisch zu handeln. Um dieses medienmündige Handeln und die selbstreflexive Distanz zum eigenen Medienverhalten zu erlernen, ist der Schulunterricht die richtige und notwendige Umgebung.[3] Denn die digitalen Kompetenzen der als „digital natives“ bezeichneten Heranwachsenden des 21. Jahrhunderts werden überschätzt; u.a. ist dies ersichtlich anhand des in den ICILS-Studien nachgewiesenen negativen Zusammenhangs zwischen der Häufigkeit der Computernutzung und den computerbezogenen Kompetenzen der Lernenden in Deutschland. Medienbildung ist folglich ein verbindliches Element der Schul- und Unterrichtsentwicklung und systematisch in den schulischen Alltag zu integrieren. Diesen Erkenntnissen trägt auch das Schulprogramm der Schule entsprechend Rechnung.[4]

Einfluss der Digitalisierung auf Lernprozesse

Dabei ist die Digitalisierung von Lernprozessen kein Selbstzweck, sondern mobile Geräte und digitale Werkzeuge sind Hilfsmittel, die nur dann eingesetzt werden, wenn sie auch einen Mehrwert bieten und das bisherige Unterrichtsgeschehen ergänzen oder erweitern, wenn sie z.B. den Unterricht methodisch-didaktisch bereichern oder geeignet sind, Medienbildungskompetenzen zu fördern oder offenere Unterrichtskonzepte, Projektarbeit, eigenverantwortliches, kooperatives, differenziertes, individualisiertes oder selbstgesteuertes Lernen in einer digital-inklusiven Schule unterstützen. Die Vermittlung der fachlichen Lehrinhalte steht weiterhin im Vordergrund. Bestmöglicher Lernerfolg wird durch eine ausgewogene Kombination aus analogen und digitalen Medien erreicht. Ausschließlich analoge Lernphasen haben ebenso ihre Berechtigung wie digitale. Ausreichend digitalfreie Zeiten sowie analoge Lernphasen sind sowohl für das Lernen als auch für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unabdingbar. Außerdem legt die Schule großen Wert auf das Üben der eigenen Handschrift. Wie bei anderen Medien auch, entscheiden in der Schule die Lehrkräfte auf der Grundlage von Kerncurricula und Fachkonferenzbeschlüssen nach pädagogischem Ermessen selbst, wie häufig, wann und wie digitale Medien genutzt werden.

Effektive digitale Lernprozesse führen dabei dazu, dass…

- Lernende und Lehrende unabhängig von Zeit und Ort Zugang zu Lernmaterialien haben,

- Lernende individuell und differenziert angemessene Aufgaben und Materialien erhalten,

- Lernende lernförderliches, kompetenzorientiertes und direktes Feedback (z.B. durch Übungen mit Selbstkontrolle) erhalten,

- Eltern Zugang zu relevanten Informationen aus der Schule erhalten,

- die Unterrichtsvorbereitungen und die Durchführung von Unterricht effektiver verlaufen,

- die Lehrkraft mehr Zeit für die Lernbegleitung der Lernenden hat und von Verwaltungs- und Dokumentationsprozessen entlastet wird,

- digitale Systeme erweiterte Einblicke in die Medienwelt samt ihren Risiken und Gefahren sowie technische Funktionsweisen ermöglichen und Grundfertigkeiten der Recherche und im Umgang mit Text-, Tabellen- und Präsentationssoftware vermitteln,

- vielfältige Zugangsweisen und Gestaltungsoptionen ermöglicht werden, die die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern und die Anschaulichkeit der Unterrichtsinhalte durch ihre multimediale Verfügbarkeit erhöhen,

- die Lernverbindlichkeit und Lernmotivation erhöht werden,

- kollaboratives und kooperatives Arbeiten gefördert wird.[5]

Lernen mit und über Medien

Die Lernenden erwerben im digitalen Zeitalter weitreichende Kompetenzen, die sie heute benötigen: Kreativität im Umgang mit digitalen Medien, ein kritisches Denken über und ein reflektierter Einsatz von Medien in einer medial geprägten und technisierten Lebenswelt. Dabei bedarf es keiner reinen Fokussierung auf den Technikeinsatz bei gleichzeitiger inhaltlicher Reduktion. Vielmehr erfordert dies ein Lernen mit und ein Lernen über Medien:

Ersteres bezieht sich auf den Einsatz von digitalen Medien als Hilfsmittel, das schließt das Kennenlernen von Grundfunktionen moderner Standardhard- und -software ein und umfasst ihre produktiven Nutzungsmöglichkeiten als Werkzeuge, die die Lernenden nur erlernen, wenn sie die Geräte und Medien auch konstruktiv einsetzen.

Zweiteres liefert den Lernenden Einblicke in die Anwendungsfelder und Funktionsweisen digitaler Medien, fördert ihr Technologieverständnis (z.B. Programmieren) und sorgt für eine kritische Auseinandersetzung mit der Medienwelt, die neben Chancen auch Risiken und Gefahren (z.B. Mediensucht, Datenmissbrauch, Urheberrechtsverletzungen, Cybermobbing usw.) birgt. Dazu gehört, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, sich sozial verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen sowie sensibel mit ihren Daten und dem geistigen Eigentum Anderer umzugehen. Sie entwickeln ein reflektiertes Medialitätsbewusstsein, welchesihnen hilft, Inszenierungen und Konstruktionen in virtuellen und medialen Meinungsbildungsprozessen (z.B. Fake-News) zu erkennen und kritisch mit diesen umzugehen.

Niedersächsischer Ansatz eines fachbezogenen und fächerübergreifenden Konzepts

Im Dezember 2016 hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) auf einen verbindlichen Rahmen für die gesellschaftlich bedeutsame „Bildung in der digitalen Welt“ verständigt. Darin verpflichten sich alle Länder der Bundesrepublik Deutschland – andere Nationen haben diese Entscheidung bereits vor mehreren Jahren getroffen –, dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder und Jugendlichen, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule oder in die Sekundarstufe I eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit zahlreiche mit Medienbildungkompetenzen erwerben. Die KMK-Entscheidungen führen zu den größten Veränderungen von schulischen Lehr- und Lernprozessen der letzten Jahrzehnte. An allen deutschen Schulen nimmt die Nutzung elektronischer Medien und mobiler Endgeräte daher auch schrittweise zu. Die Nutzung mobiler digitaler Endgeräte soll – so das Ziel des Landes Niedersachsen – in allen Schulen eine Selbstverständlichkeit darstellen.[6]

Da Medienbildung ohnehin allen Unterrichtsfächern inhärent ist und auch aus fachwissenschaftlicher wie fachdidaktischer Sicht seine Begründung findet, verfolgt der niedersächsische Ansatz die Entwicklung eines fachbezogenen und fächerübergreifenden Konzepts zum Lernen mit und über Medien durch das Zusammenwirken aller Unterrichtsfächer.[7]

Durch die Vernetzung der Medienbildungskompetenzerwartungen aus dem „Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule“ mit fachlichen Inhalten in den schuleigenen Arbeitsplänen entsteht ein spiralcurriculares Schulcurriculum, das sich an den sechs verbindlich umzusetzenden Lernfeldern der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ orientiert. Die Lernenden erwerben Kompetenzen in den folgenden Kompetenzfeldern: Recherchieren, Erheben, Verarbeiten und Sichern, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Schützen und sicher Agieren, Problemlösen und Handeln sowie Analysieren, Kontextualisieren und Reflektieren.[8]

Das Medienbildungskonzept als koordinierendes Instrument der Schulentwicklung

Das Medienbildungskonzept der Schule dient als übergeordnetes und koordinierendes Instrument der Schulentwicklung, dem die dargelegten pädagogischen und didaktischen Erfordernisse zugrunde liegen, welche durch die Technik zielgerichtet unterstützt werden – nicht umgekehrt. Es verbindet pädagogische, technische und organisatorische Aspekte, integriert pädagogisch sinnvoll den Medieneinsatz in den Unterricht und bildet eine Kooperationsbasis für Kollegium, Schulleitung und Schulträgerin. Es formuliert Erwartungen an Investitionsentscheidungen in die Ausstattung der Lernenden und der Schule, bildet die Grundlage für die Medienentwicklungsplanungen der Schulträgerin hinsichtlich einer zukunftsfähigen Infrastruktur, der Verwaltung, der Pflege und des Supports der Hard- und Software und gibt Orientierung hinsichtlich des Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarfs der Lehrkräfte.[9]

Pädagogisch-didaktische Konzeption

Alle pädagogisch-didaktischen Entscheidungen und Planungen beruhen auf umfangreichen Befragungsergebnissen, schulinternen Fortbildungsmaßnahem und Arbeitsgruppentreffen in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten und Eltern sowie den Lehrkräften der KGS Norderney, die in 2019 und 2020 durchgeführt wurden, sowie Erkenntnissen aus Evaluationsprozessen in den Schuljahren 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 und 2024/2025.

Digitale Grundbildung

Angesichts der alle Lebensbereiche und Altersstufen durchdringenden Digitalisierung, in welcher Medienkompetenz eine Grundvoraussetzung für individuelle Lebensgestaltung, selbstbestimmte Teilhabe an einer durch technische Kommunikation geprägten Gesellschaft und Berufswelt ist, erwerben alle Lernenden der KGS Norderney im Laufe ihrer Schullaufbahn verpflichtend eine Digitale Grundbildung.

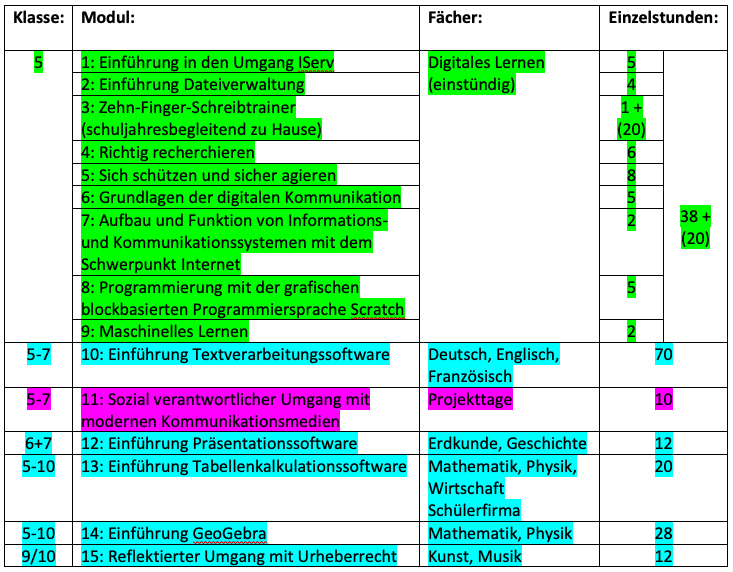

Diese modular aufgebaute Digitale Grundbildung wird den Lernenden einerseits im neuen Unterrichtsfach Digitales Lernen und andererseits in Projekttagen organisierten oder im Fachunterricht integrierten Modulenvermittelt und anschließend spiralcurricular im Fachunterricht vertieft und gefestigt. Die digitale Grundbildung wird nach den in den Modulen festgelegten Kompetenzerwartungen unterrichtet.

Übersicht über die Module der Digitalen Grundbildung an der KGS Norderney:[10]

Digitales Lernen

Digitales Lernen wird in Jahrgang 5 einstündig klassenbezogen erteilt. Digitales Lernen wird verbindlich nach den in den Modulen 1-9 festgelegten Kompetenzerwartungen unterrichtet und bewertet. Ein „10-Finger“-Tippkurs wird im Digitalen Lernen angebahnt, die Übung findet schuljahresbegleitend (zu Hause) mithilfe der Übungssoftware TIPP10 statt.

Fachbezogene Einführung der Office-Anwendungen

Die Einführungen in die Office-Anwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware), GeoGebra und den reflektierten Umgang mit Urheberrecht erfolgen fach- und inhaltsbezogen; die konkrete Umsetzung obliegt unter Einhaltung der Kompetenzerwartungen der jeweiligen Module den Fachbereichen.

Jahrgangsprojekttage

In den Klassen 5-7 veranstaltet die Schulsozialarbeit je einen Projekttag zum Modul „Sozial verantwortlicher Umgang mit modernen Kommunikationsmedien“, z.B. „Grenzüberschreitung in der Kommunikation und positiver Umgang mit Chatprogrammen“, „Cybermobbing trifft Gewaltprävention“ und „Informationsveranstaltung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund über das Medienverhalten von Jugendlichen und damit einhergehende Straftaten über das Internet bzw. Social Media“. Elterninformationsabende zum „Sozial verantwortlichen Umgang mit modernen Kommunikationsmedien“ können in Kooperation mit dem Sozialpädagogen nach Bedarf erfolgen.

Vertiefung der Medienkompetenzen in den Fächern

Die durch die Digitale Grundbildung erfolgten Einführungen schaffen im Sinne eines spiralcurricularen Aufbaus die Grundlagen für die weitere Übung, Anwendung und Vertiefung der Medienkompetenzen in den Fächern, die in den schuleigenen Arbeitsplänen verankert sind. So tragen alle Unterrichtsfächer bzw. Fachbereiche zum Aufbau und Ausbau der Medienkompetenzen bei.

Die Arbeit in den Fachbereichen und Fachgruppen

Die einzelne Lehrkraft oder die Fachgruppe entscheiden, welche und wie digitale Werkzeuge im Unterricht eingesetzt bzw. wie Technik und Didaktik sinnvoll verknüpft werden. Die Lehrkräfte tauschen sich in den Fachbereichen und Fachgruppen über eingesetzte Materialien, Aufgabenbeispiele und Unterrichtserfahrungen aus, wodurch sukzessive die Materialsammlungen der Fachbereiche/-gruppen ergänzt werden. Zudem erfolgt eine Sammlung von hilfreichen Unterrichtshilfen und Apps mit Tutorials und Datenschutzhinweisen, die allen Lehrkräften in einer Knowledge-Base zugänglich ist. Teamarbeit in den Fachgruppen und die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Unterrichtsprozessen entlasten die Lehrkräfte, sodass Zeit für Beziehungsarbeit und Lernbegleitung frei wird.

Fortbildungskonzept

Alle Lehrkräfte der Schule bilden sich im Rahmen schulinterner sowie externer Fortbildungsveranstaltungen weiter. Tutorials und Datenschutzhinweise zu digitalen Werkzeugen sind dem Kollegium in einer Knowledge-Base zugänglich. Besonders internen Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Mikrofortbildungen, Hospitationsangebote, Austausch usw.) kommt eine große Bedeutung zu. Neben technischer Einweisung und Handhabung meint dies auch die methodische Einbindung in den Unterricht. Angestoßen wurde dies ab Januar 2021 mit (zwei-) wöchentlichen Mikrofortbildungen zu digitalen Tools und IServ-Modulen.

Einbindung der Erziehungsberechtigten und Eltern

Den Eltern und Erziehungsberechtigten wird durch die Teilnahme an Evaluationen und durch Elternnewsletter/-abende die Möglichkeit gegeben, sich aktiv in die schulische Medienbildung einzubringen.Durch die Einrichtung eigener IServ-Elternaccounts melden die Eltern und Erziehungsberechtigten Abwesenheiten ihrer Kinder auf IServ, buchen online Termine zum Elternsprechtag, empfangen digitale Elternbriefe der Schule und haben Einblick in die zu erledigenden Hausaufgaben sowie Termine (z.B. von Klausuren) ihrer Kinder.

Bezug: Orientierungsrahmen Medienbildung in der allgemein bildenden Schule, Februar 2020.

Ansprechpartner: Jens Harms

Das vollständige Medienbildungskonzept der KGS Norderney finden Sie hier.

Quellennachweise:

[1] Vgl.: Kultusministerkonferenz: Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_201_datum_1.pdf (abgerufen am 19. Oktober 2020), S. 5-10; Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 430), S. 5.

[2] Entnommen aus: Wahl, Kristina: Die Frau mit dem Dromedar.de. Ein Blog über Schule, wertschätzende Pädagogik, bunte Didaktik und Digitalisierung, URL: https://diefraumitdemdromedar.de/warum-digitalisierung (abgerufen am: 8. Oktober 2020).

[3] Vgl.: Waldschule Hatten: Digitales Lernen an der Waldschule, URL: https://www.wsh-hatten.de/allgemeines/ (abgerufen am: 22. Juli 2020).

[4] Vgl.: KGS Norderney: Schulprogramm, URL: https://www.kgs-norderney.net/schule/schulprogramm/ (abgerufen am 19. Oktober 2020), S. 4ff.

[5] Nach: IGS Lengede: 10 Thesen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht, URL: https://www.igs-lengede.de/id-10-thesen-zu-digitalen-medien.html (abgerufen am: 8. September 2020).

[6] Vgl.: Niedersächsische Staatskanzlei: Medienkompetenz in Niedersachsen. Ziellinie 2020, Hannover 2016, S. 39.

[7] Vgl.: Niedersächsisches Kultusministerium: Orientierungsrahmen Medienbildung in der allgemein bildenden Schule, URL: https://www.nibis.de/uploads/nlq-proksza/Orientierungsrahmen_ Medienbildung_Niedersachsen.pdf (abgerufen am: 2. Februar 2020), S. 7; Kultusministerkonferenz: Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, S. 13f.

[8] Vgl.: Ebd., S. 13f; Niedersächsisches Kultusministerium: Orientierungsrahmen Medienbildung in der allgemein bildenden Schule, S. 9ff.

[9] Vgl.: Ebd., S. 17.

[10] Teilweise angelehnt an: Städtisches Gymnasium Augustinianum Greven: Informatische Bildung (IB), URL: http://s459824650.online.de/augustinianum_2013/angebote/informatische-bildung-ib/ (abgerufen am: 15. März 2020).